なんの弾なのか判別できるようになる事を目指して【市民学芸員体験講座】第25回

なんのたまなのかはんべつできるようになることをめざして しみんがくげいいんたいけんこうざ だい25かい「学芸員の仕事は、実に様々。資料の収集、保管、展示をして、さらに講演まで!」 「そんな学芸員の仕事を気軽に体験し、小千谷のまだ見ぬ魅力を一緒に発見しましょう!」 と、そんなことで始まった【市民学芸員体験講座】も2年目に突入。 活動報告や参加者の感想などをご紹介します。 第25回「遺跡整備演習⑥ 朝日山古戦場~昨年の調査範囲を拡げ、新たな陣地を探る~」 (2025年6月14日実施)

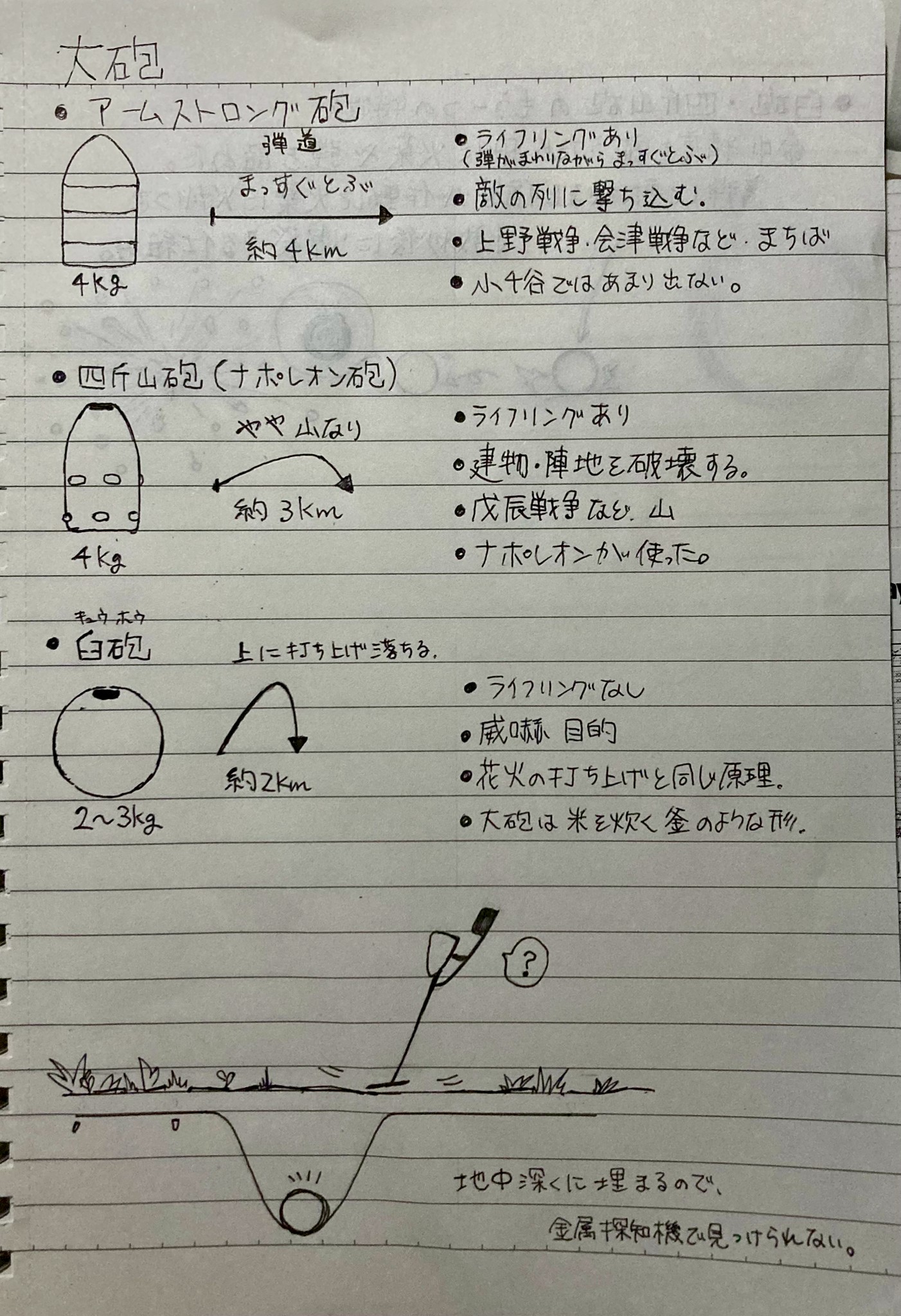

(報告 : 市内在住 20代 女性) お疲れ様でした。 あいにく昨日は朝から雨で、山頂に着いても雨はなかなか止まず、雨宿りをしながら大砲の砲弾についての説明を聞きました。

雨足の弱まってきたところで、みんなで伐採に向かいました。 今回訪れた吉ヶ沢第一陣地は会津藩と薩摩藩の戦いの場所だったそうです。凄い仕掛けのある場所で、薩摩藩が突破できなかったと聞き驚きました。今回、新たに塹壕が見つかり、当時の戦い方がさらに詳しくわかりそうで楽しみです。 以前『戊辰日記』を読んだのですがその時は難しくて頭に入ってこなかったので、今回の体験を踏まえながらもう一度読んでみようと思いました。 伐採作業は順調でしたが、雨のせいもあって、服は汚れるし、何度も通った地面は足が滑りやすく大変でした。でもみんなで協力しながらの作業は楽しかったです。 当時はもっと大雨だったようですが、同じ時期、同じ状況を体験できてよかったです。 途中までメモをとっていましたが、雨でびしょ濡れになり書けなくなりました。当時の日記はどうやって書いたのでしょうか。後から思い出して書いたのか、濡れないように書いたのか。

幸い、最後は金属探知機を使った調査でメモは使わなくて済みましたが、金属探知機は雨に弱いようで、雨にあたっても、草にあたっても、地面に擦れても音が鳴る。という感じで、たまにいい反応があっても、出てくるのは空き缶だったりしました。 ゴミを拾うたび山が一つ綺麗になったと考えれば、無駄ではなかったと思います。今回はゴミになったけど、そこにあることもまた歴史か?と思うとそれはそれで面白いような気もしました。

今回の講座で特に印象に残ったのは、雨宿り中に聞いた砲弾と銃弾についての話です。前々回の浦山陣地の講座の後から気になっていたことだったので理解できて嬉しかったです。 出土した丸い弾が砲弾の中身なのかゲベール銃の弾なのかという見分け方や細長い銃弾がドライゼ銃のものだという事が、ネットで調べても、よくわからなかったのでとても勉強になりました。

今後、戊辰戦争の調査で弾が出た際、なんの弾なのか判別できるようになる事を目指して、これからも勉強していきたいです。 7月下旬にもう一度ここで調査をやろうという事になりました。その時は第一陣地と第二陣地に分かれて調査するのでしょうか?それぞれの藩がどんな銃を使用したのか、当時の遺構の状況など戦いがどんなものだったのかわかっていくのが楽しみです。