『田中積市郎日記』と太平洋戦争【2025-夏季企画展】

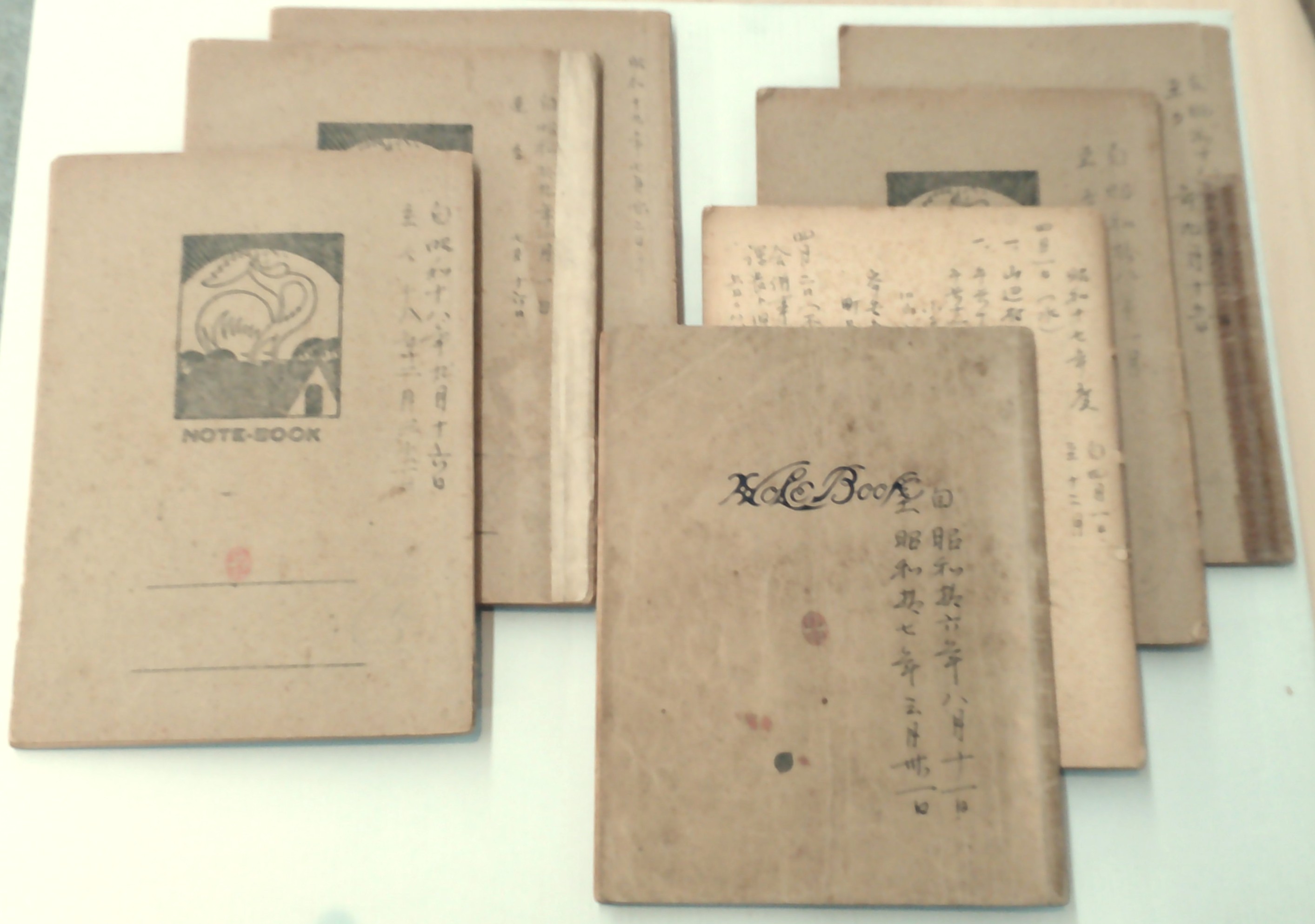

たなかせきいちろうにっきとたいへいようせんそう 2025 かききかくてん田中積市郎は、太平洋戦争中の小千谷町の助役を務めた人物です。彼が記した『日記』(以下、『田中積市郎日記』)は戦時中の小千谷町の行政について知ることができる貴重な記録です。 ここでは『田中積市郎日記』からみられる太平洋戦争に関連した資料を紹介します。

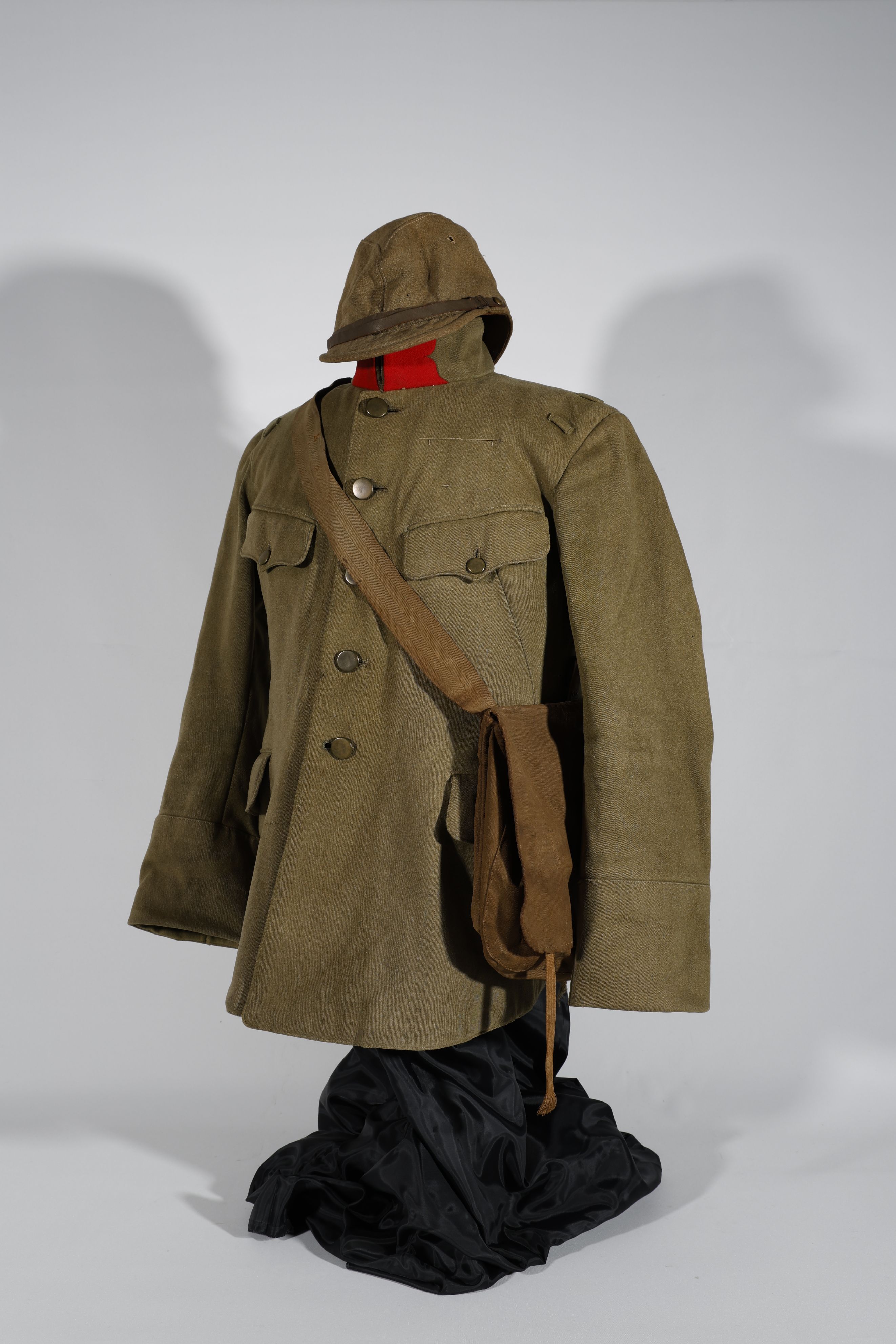

日本陸軍の軍服

『田中積市郎日記』では、小千谷町から多くの人が出征したことが綴られています。召集がかかった兵士は、神社などで祈願祭が行われてから上越線小千谷駅や魚沼線西小千谷駅から送り出され召集先へと向かいました。 戦後、小千谷には戦地から帰還できた人や戦死してしまった人の遺族から出征のときに使用した軍服や装備が寄贈されました。その一部を紹介します。

軍服

日本陸軍の軍服は明治時代から何回かデザインが変更されています。カーキ色になったのは1904~5年(明治37~38)の日露戦争の最中で、太平洋戦争中に着用されていたえり元で階級を示すデザインになったのは1938年(昭和13)からです。軍服と軍靴、水筒などの装備品は入営するときに軍から支給されました。 写真は1930年(昭和5)頃から使用された「昭五式軍衣」と呼ばれるもので、詰襟であることと肩の部分に階級を示す「縦型肩証」をつけるパーツがあるのが特徴です。身に着けているものは、略帽と雑嚢(カバン)です。

昭和18年の朝日新聞

1943年(昭和18年)4月18日、長岡出身の連合艦隊司令長官山本五十六が戦死しました。5月21日に戦死が公表されると、新聞などで連日関連情報が報道されました。

軍歌のレコードと蓄音機

昭和戦前に作られた軍歌は、政府や軍によって作られたもの、新聞社などの民間で作られたものがありました。これらはラジオで放送されたりレコードが大ヒットしたりしたことで多くの人に歌われました。

軍歌が収録されているレコード

山本五十六の国葬の日、『田中積市郎日記』に斉唱したと記述のあった「海行かば」。この曲は国民の戦意を高めるために日本放送協会(NHK)が作曲をお願いしたもので、歌詞には大伴家持の和歌が使用されています。完成した曲は1937年10月にはじめてラジオで流されましたが、1942年(昭和17)3月5日に真珠湾攻撃のに参加した兵士の戦死を伝えるニュースで流されてからは玉砕を伝えるニュースの冒頭で流されるようになり、鎮魂のイメージが強くなりました。

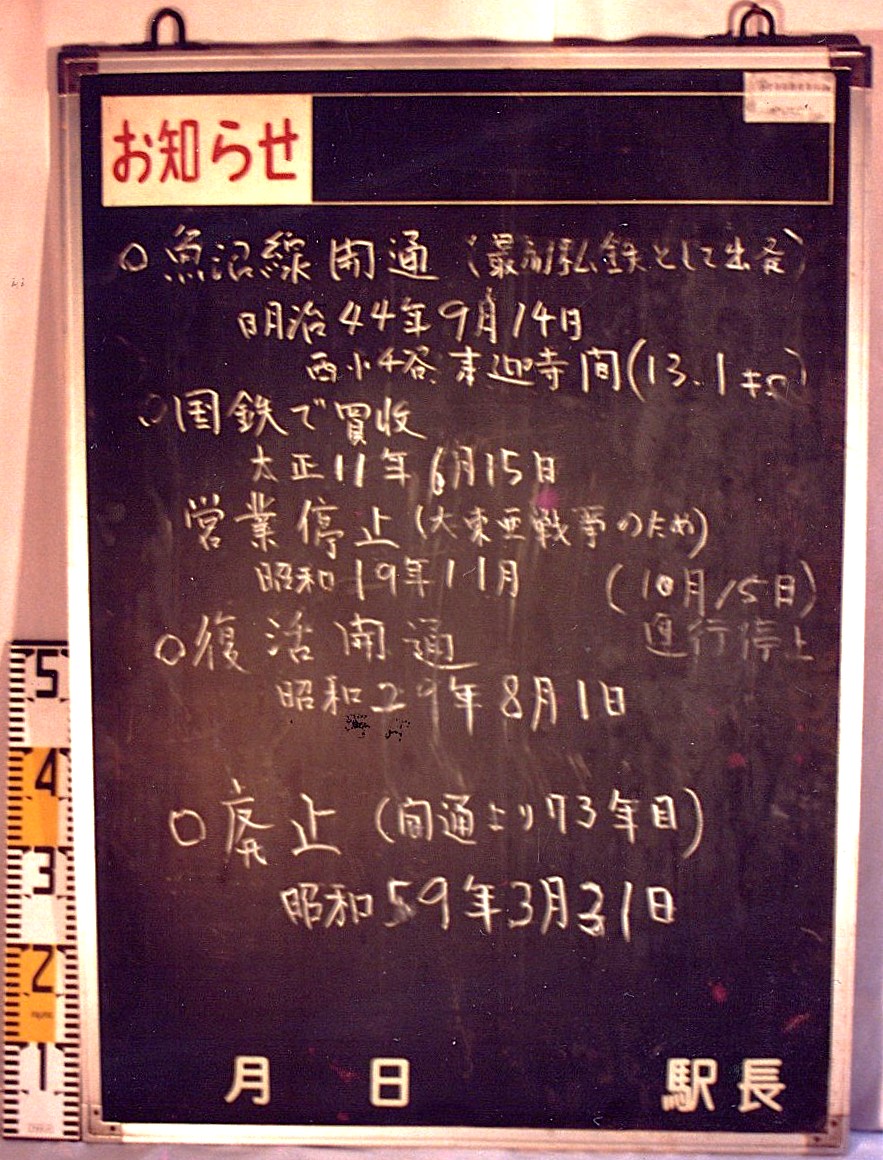

魚沼線の歴史が書かれた掲示板

この掲示板は、かつて小千谷市内を走っていた国鉄魚沼線が1984年(昭和59)に廃止されたときに書かれたものです。実はこの時は2度目の廃止で、1度目の廃止は「営業停止(大東亜戦争のため)」とあるように、太平洋戦争期にさかのぼります。

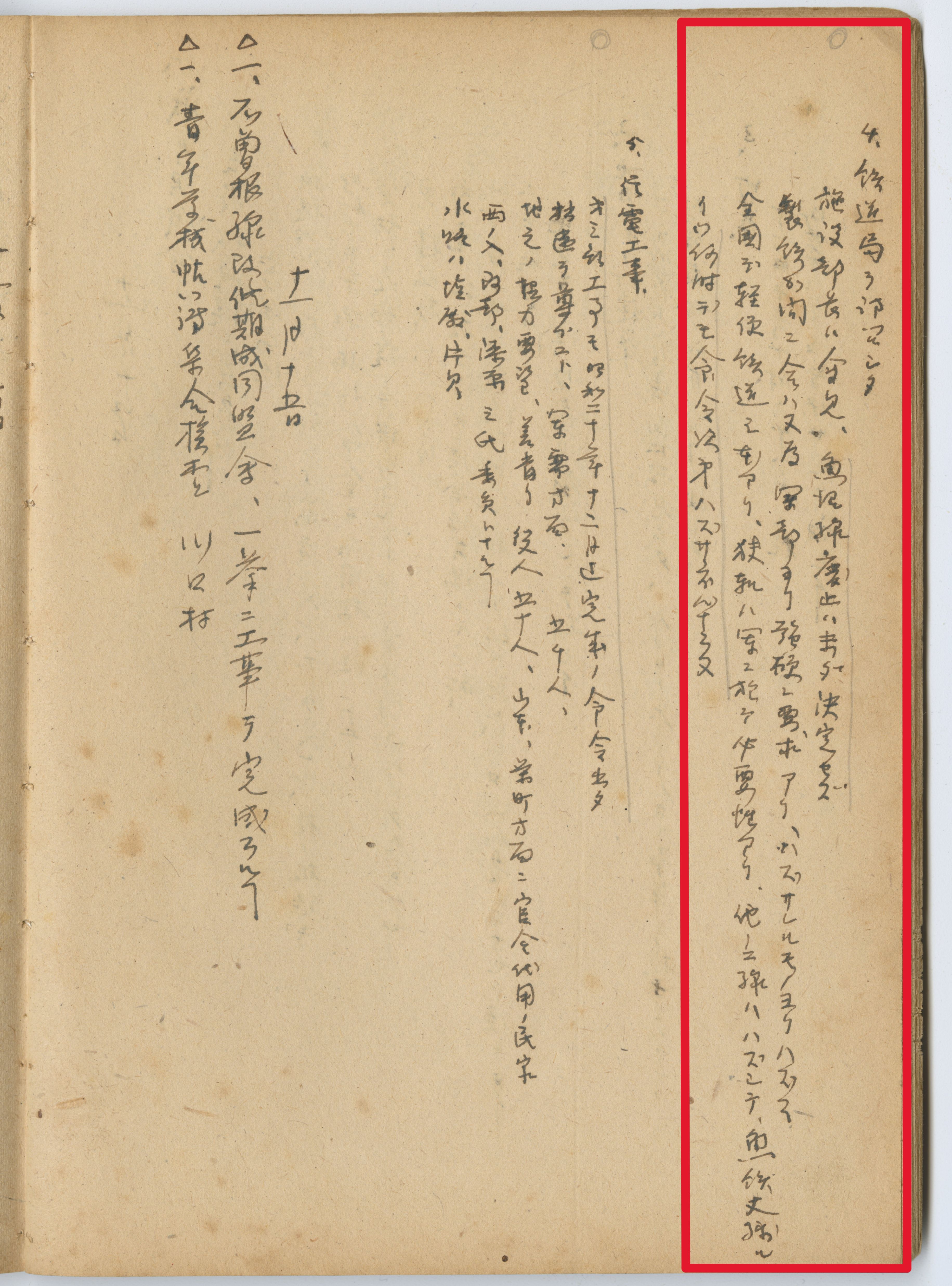

魚沼線は1911年(明治44)に魚沼鉄道として開通した現在の小千谷市域に初めて通った鉄道です。来迎寺~西小千谷を結んでいたこの路線は軽便鉄道と呼ばれる狭い軌道の線路でした。沿線に工兵大隊の駐屯地があったこともあり開業当初は利用者でにぎわっていました。しかし、1920年(大正9)に上越北線の宮内~東小千谷(現小千谷)間が開業したことと工兵大隊の移転の影響で輸送量が激減し、経営が厳しくなりましたが、1922年(大正11)に国に買収され鉄道省魚沼線として営業が続けられました。 太平洋戦争が激化すると国内の資源が不足し、兵器の材料となる金属類が資材として回収されるようになります。『田中積市郎日記』中にも小千谷町が金属回収を行ったことが何回か記述されています。 『田中積市郎日記』昭和18年11月14日にいわゆる赤字路線だった魚沼線について鉄道局と廃止の議論がなされたことが記述されています。この時は「廃止についての結論がでなかった」ことと「(金属不足のため)軍からの要求次第ではいつでも線路をはずす必要がある」ことが書かれています。 結局、魚沼線は1944年(昭和19)に1度目の廃止となりました。はずされた線路は戦争のための資材となりました。

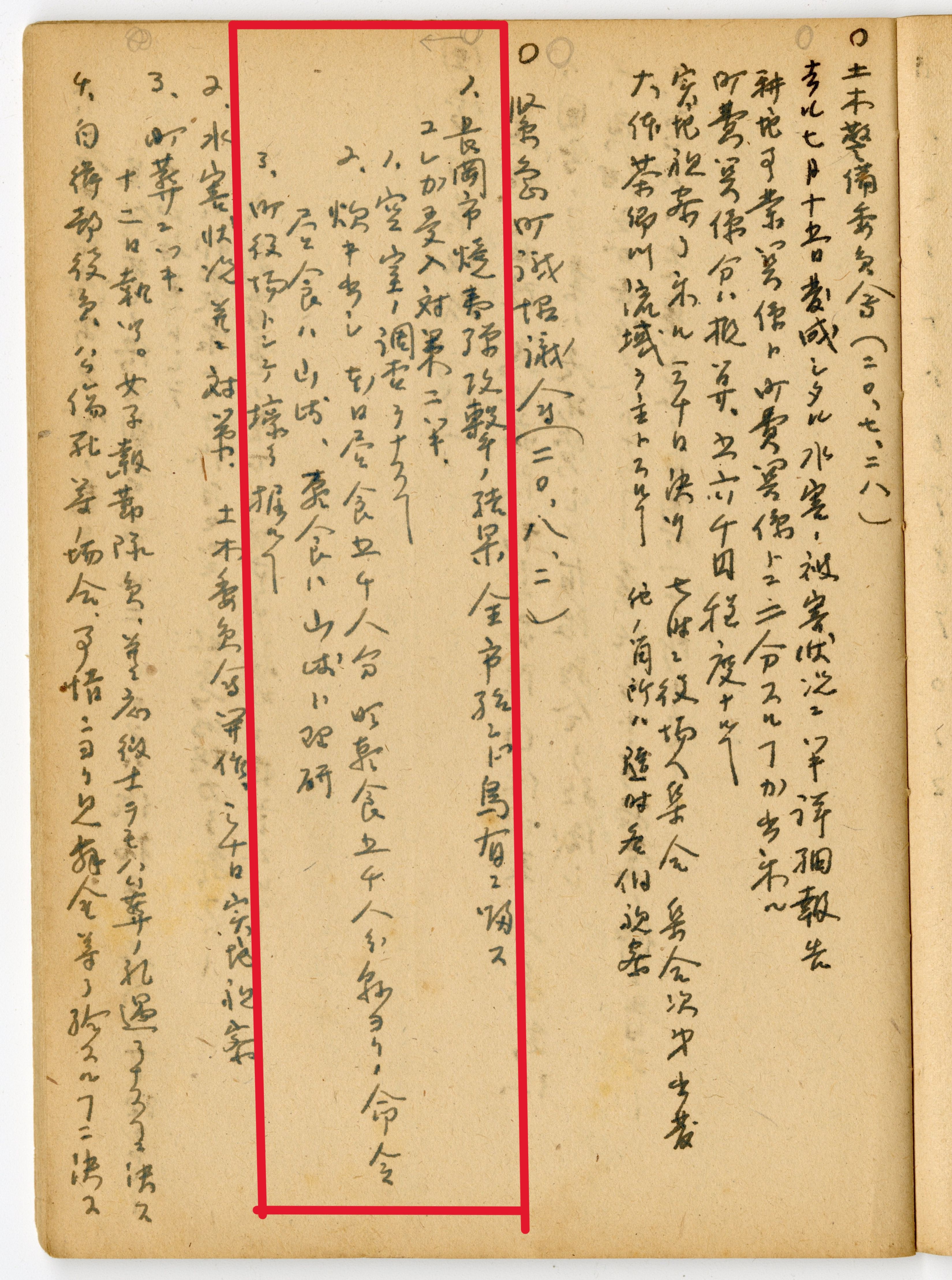

『田中積市郎日記』(昭和18年11月14日)

この時点では廃止が決定していませんでしたが、鉛筆での棒線が引かれている部分はこの後の魚沼線の行く末が予想されるものでした。

『田中積市郎日記』の中にある長岡空襲

現在の小千谷市域では空襲による直接の被害は確認されていませんが、新潟県内にも1945年(昭和20)に入ってから大型爆撃機が襲来するようになって20回以上の空襲が確認されています。その中で最大の被害が出たのが8月1日に起きた長岡空襲です。長岡の街には1日午後10時26分から2日午前0時10分ごろまで大量の焼夷弾が落とされ、市役所や病院、学校などを含めた建物の約8割が焼失し、1488人が亡くなりました。 小千谷と長岡はおよそ18キロ離れています。小千谷市が行っている戦争経験者からの聞き取り調査で「(長岡の方の)空が明るかった」、「焼夷弾が落ちている様子が見えた」など、小千谷から長岡空襲を見た人たちが当時の様子を証言しています。

空襲から守るための防空ずきん

空襲のときに爆風や火事などから顔や頭をまもるためにかぶるもので、学校や買い物に行くときなどにも持ち歩いていました。布と綿でできているので燃えやすく、水でぬらしてから使うこともありました。

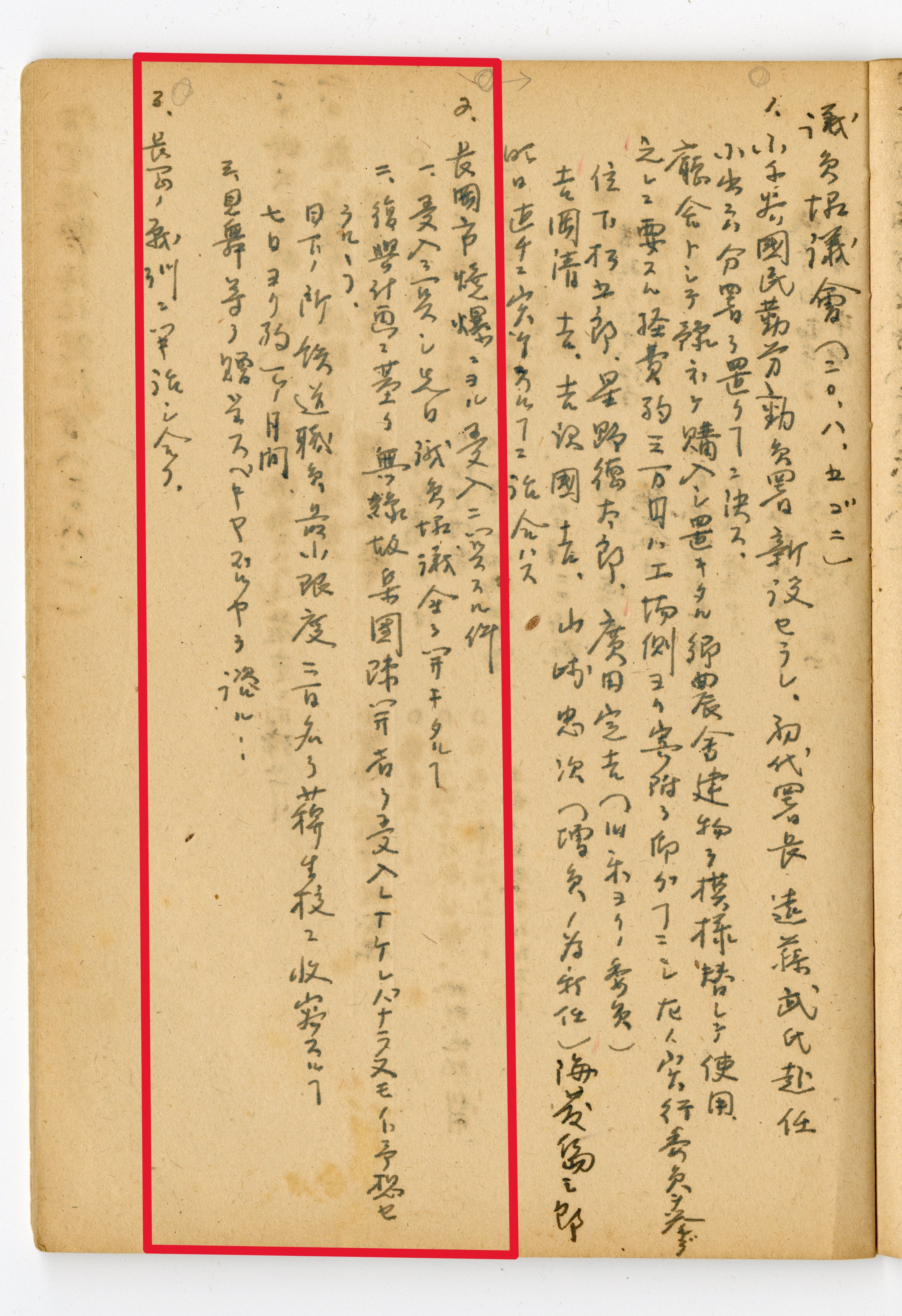

『田中積市郎日記』(昭和20年8月2日)

長岡空襲の翌日に緊急町議会を開き、被災者の受け入れと対策について協議したことが記録されています。

『田中積市郎日記』(昭和20年8月5日)

長岡空襲の被害状況から、連日話し合いが重ねられていたことがうかがえます。

「長岡市傷痍弾攻撃ノ結果全市程ンド烏有ニ帰ス」と『田中積市郎日記』8月2日に記述があるように、長岡の被害状況はすぐに伝わっていました。町としても近くで起きた大規模な空襲への対応をすることとなりますが、空襲で長岡市長も犠牲になっていたため、長岡市と小千谷町とで直接の連携体制に難儀があったことは想像に難くありません。 長岡空襲では約6万人の人々が帰る家を失ったといわれています。小千谷町では8月2日の段階で町内の空室の調査を進め、被災者の受け入れについても早々に準備したこと、新潟県からは2日の昼食と3日の朝食それぞれ5000人分の炊き出しを用意することが命令されたことがわかります。

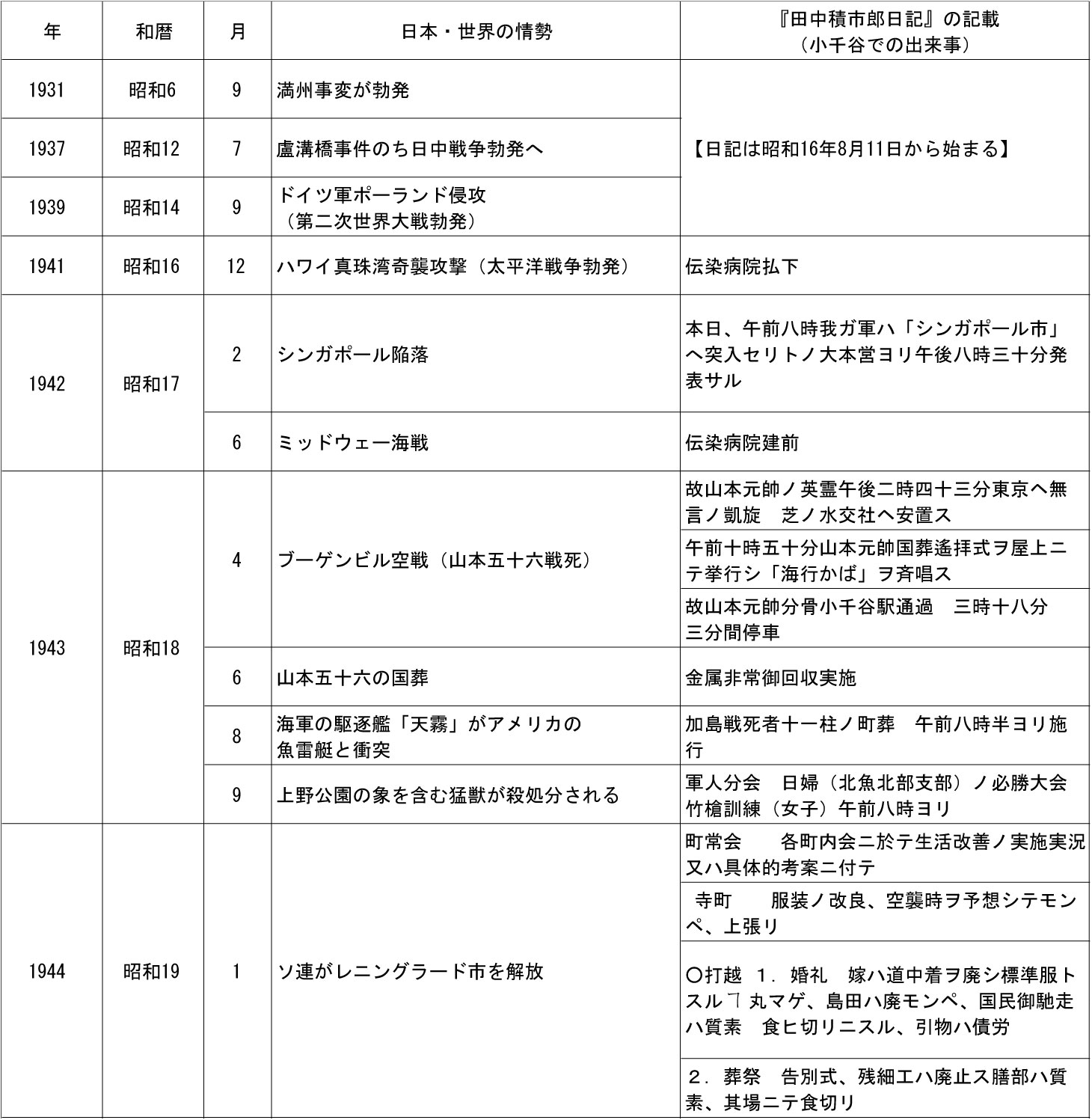

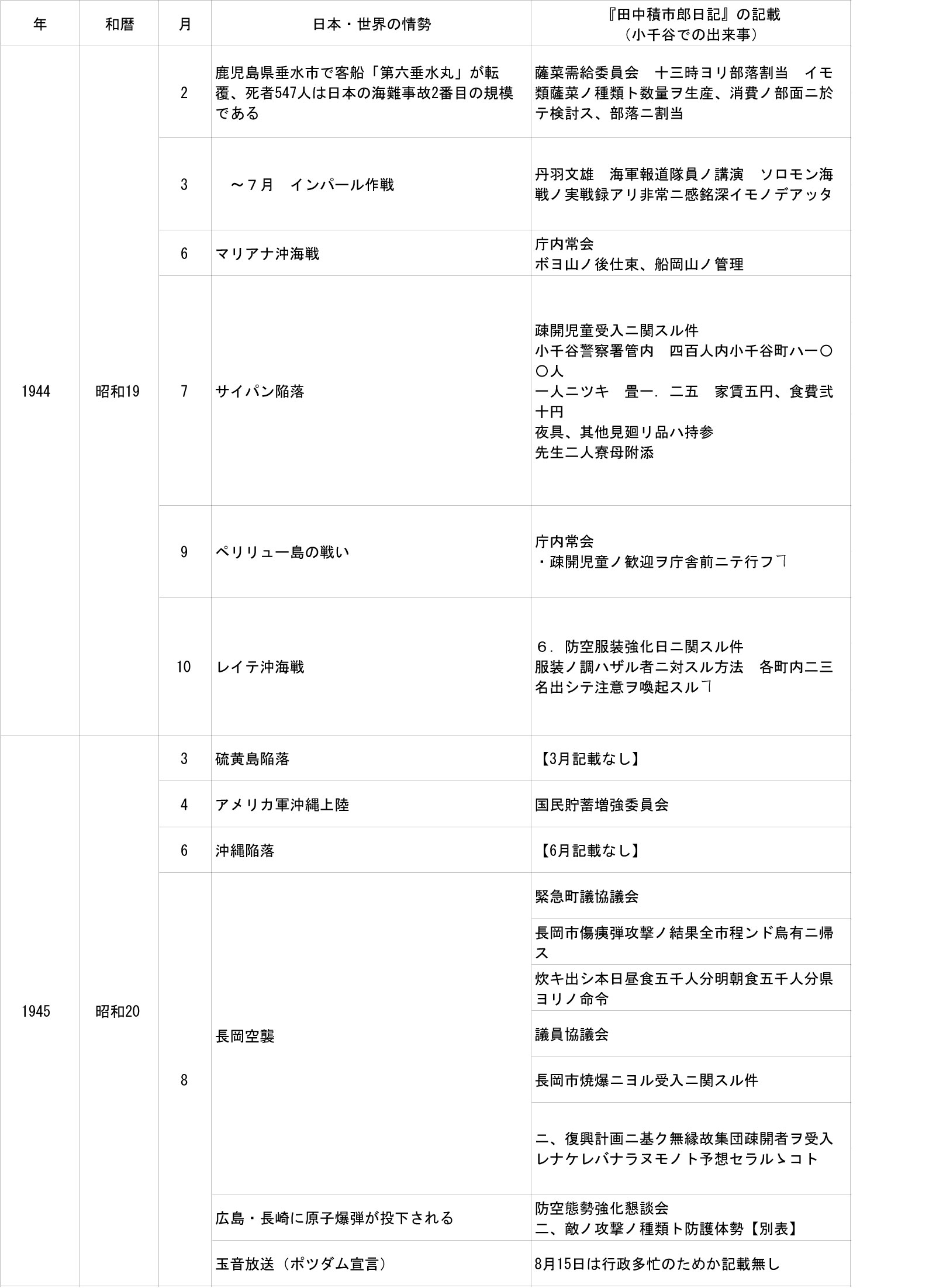

太平洋戦争と『田中積市郎日記』関連年表

このページは小千谷市郷土資料館が作成しました。 掲載コンテンツの二次利用条件などはこちらのページをご覧ください。