2.自治~自分たちの力でまちと暮らしをつくりあげる~【オンライン常設展】

じちじぶんたちのちからでまちとくらしをつくりあげるおんらいんじょうせつてん小千谷は住民が率先して自分たちの暮らしを考え、時に大きく変えることで、「自分たちのなりたい姿」をつくりあげてきました。 例えば、時の権力者の庇護を受けつつ、確固たる地域の鎮護としての地位を自らの力で築き上げ、500年以上の伝統・文化が残り続ける「魚沼神社」。 例えば、住民誰一人欠かすことのない製作方法を考え、住民総参加で数万反もの需要を支え、一大産業として小千谷の文化をつくりあげた「小千谷縮」。 例えば、1630年代に産業と生き様の未来を見据えて大胆にまちをつくりあげて、現在にも通用する都市計画のまちづくりを成し遂げ、小千谷縮の製作・流通を中心として繊細なまちを運営してきた「小千谷の人々」。 ここでは小千谷の中~近世における生活や生業の痕跡から、自治の気持ちにあふれた市民性の根源をたどってみましょう。

小千谷縮の生産と流通

魚沼神社と自治

戦国時代、自分たちの手で領地を守り、時の権力者と上手に付き合うことで、自治を強めたのが「魚沼神社」(当時は上弥彦神社)です。小千谷の地は、他国に軍勢を率い進軍する上杉謙信にとって大切な要衝でした。特に関東や信濃と様々な方面に軍を進めるにあたり、山地に入る前に平地に軍勢を集結させまとまって行動に移すのですが、その拠点となるのが、小千谷でした。上杉謙信は魚沼神社を信仰の対象であるとともに軍事的な面からも大切にしていました。このため、多くの寄進を行っています。越中国から獲得した「大般若経」をはじめ、土地・米、さらに最も重要なのが阿弥陀堂です。一見して小さな御堂にしか見えないですが、この建物の作りに上杉謙信の思いを感じることが出来ます。 ・ 京風の作り:上杉謙信は京への強い畏怖と憧れを持っていたことで知られています。この影響は阿弥陀堂の作りにも影響しており、特に屋根材の作りが雪国に不向きにも関わらず採用していることに強いこだわりを感じます。 ・ 質実剛健な彫刻:阿弥陀堂は至って簡素な作りで、目を見張るような彫刻や装飾はありません。しかし、わずかに施された梁材への彫刻は越後国における後世へと続く寺社建築における美術的な規範となりました。 こうして上杉謙信から庇護され、寄進による富を得た人々は、単に漫然と過ごしていたわけではありません。 ≪天正日記≫にあるような行事風習を自分たちで創りだし、500年の時を経てなお大切に残し続けている自主性を強く感じることが出来ます。 ある時は、神社の名前を魚沼地方における最も大切な神社であることを証明するために、「魚沼神社」という名称を勝ち取った歴史。ある時は、神楽が途絶えてもなお復活させるために、ひたむきに修練を重ねる歴史。 ある時は、屋根を住民総参加で財産と知恵と力を出し合い葺き替える歴史。 ある時は、柏崎の浜辺に砂鉄を何度も何度も取りに行き、一体の大きな仏像を作る歴史。 この神社の歴史は、どれを見ても誰かにさせられたのでなく、住民の意志により創り、進められてきました。 だからこそ、現在においても地域の力によって文化財として大切に保管され、我々は鑑賞することが出来るのです。

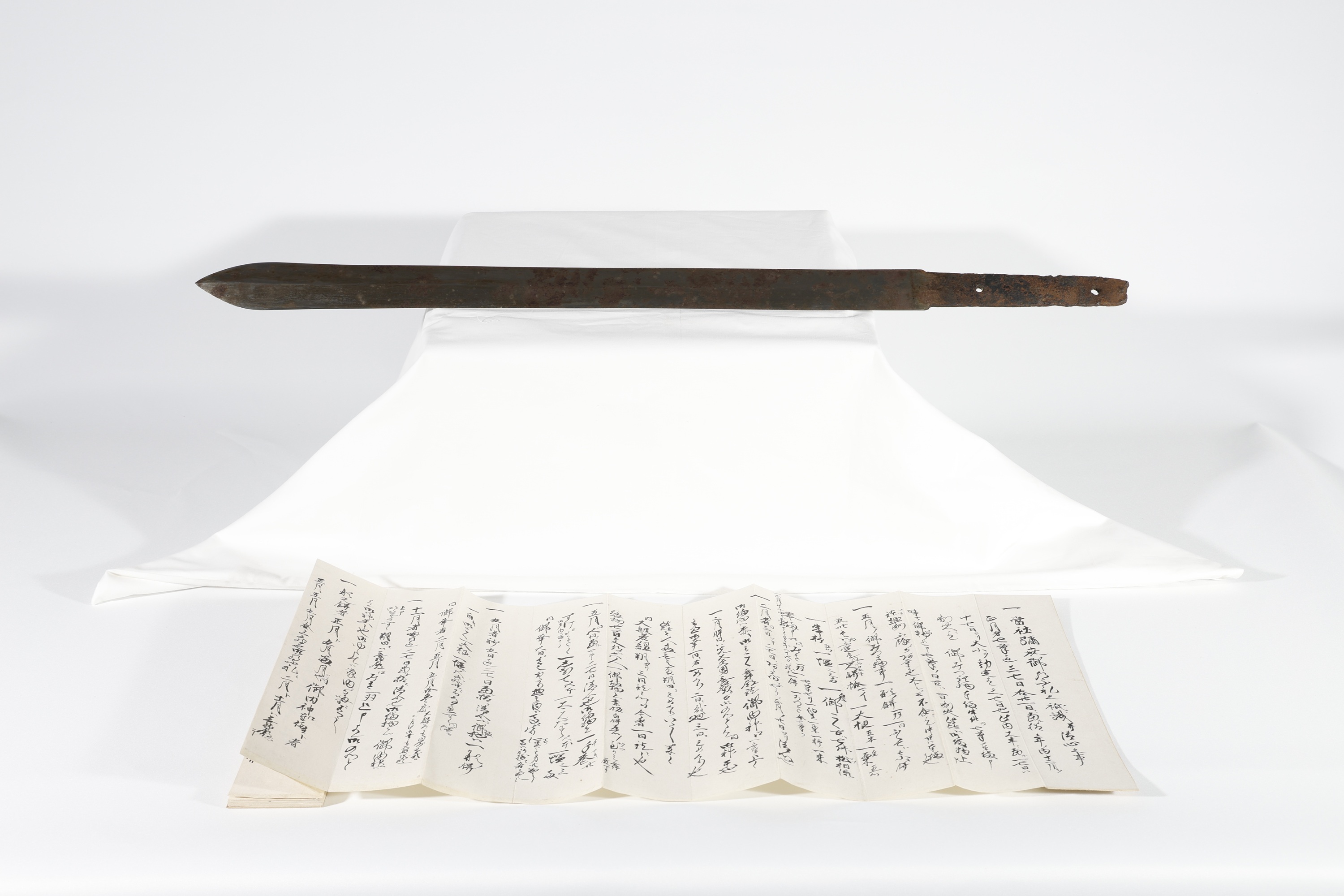

5. 魚沼神社資料

【天国(あまくに)】 鉾(鉄製) 【魚沼神社年中行事記(写)】 市指定文化財 魚沼神社における神事の記録 魚沼神社年中行事記は「天正日記」とも呼ばれ、魚沼神社における神事などが記述されているものです。儀式・祈祷などの、年中行事にかかわる所作やお供え物については、末社も含めて(季節ごとの)月単位の時系列で記録されています。たとえば、正月の儀式でのお供え物については次のように記述されています。

魚沼神社阿弥陀堂の模型

魚沼神社太太神楽をつなぐ人

― 土川というと魚沼神社、それをつないでいこうと。―

小千谷縮と自治

小千谷縮は、小千谷を代表する伝統工芸品であり、国指定・世界無形文化遺産の文化財技術の結晶です。しかしその短い言葉だけでは語り尽くせない小千谷の「自治」を生み出すきっかけとなった小千谷縮の話をさせてください。 【生まれ方】 小千谷縮は、1600年代後半に堀次郎将俊によってそれまで作られた麻織物製作技術を改良することにより生まれました。撚りや湯もみなど固有の技術により、「シボ」という独特のシワが全体に広がることが特徴です。 【売り方】 小千谷縮は江戸時代を通じて、独特な販売方法を行っていました。それが「見本帳」を用いた番号管理と需要の把握でした。見本帳は小千谷縮の端切れをたくさん貼り付けた言わば≪カタログ≫であり、消費者はこの番号を問屋や商人に伝えることで、数年後には手に届く仕組みになっています。 今では当たり前なことですが、当時としては画期的な販売方法でした。なぜこのように需要を把握する必要があったと思いますか。実は作り手と大きな関係があります。 【作り方】 小千谷縮は50くらいの工程によって製作されています。この工程を小千谷(江戸時代であれば、中魚沼郡~北魚沼郡にかけて)の住民が文字通り「総参加」で製作しました。小千谷の冬は雪にとざされることにより、生産活動を行うことができません。そこで屋内を主体としてできる織物を製作するのですが、この作業に老若男女すべての人々が携われるように工程を調整してあります。男性であれば外で「雪ざらし」「湯もみ」、体があまり多く動かない人であれば「糸づくり」、元気な女性であれば「いざり機織り」など、一人一人の個性や体格にあわせ、誰一人欠くことのない製作方法を実現しました。 この製作方法で大切になることが、需要に応えることになりますが、見本帳により事前に把握することで、年間約10万反を安定して製作して、まちに莫大な利益をもたらすこととなります。 この作り方・売り方を自主的に作り出すことにより、江戸時代では全国的に例の少ない「自治都市」として町を運営することができました。 【残し方】 小千谷縮の技術は、手で行うしかできない工程がいくつかあります。例えば「糸づくり」。小千谷縮の糸はとても細くさかれた苧麻の繊維をつなぎ合わせたものです。この「細かくさく」ことは、人間にしかすることができません。むしろ細かくさくことで本当に上質な小千谷縮となります。織も湯もみもすべて人間でしか作ることのできない、個性あふれるこの世に一点しかない織物となるのです。この個性を深く丁寧に観察することで、多くの工程に多くの職人の汗と技術を感じることができます。これこそが小千谷縮が今でも残っており世界中の人に大切にされている要因なのです。

6. 縮の製作道具

【アオソ(苧麻)】 麻の皮を取った、糸の元となる繊維 【麻糸】 アオソを手績みした糸 ※績む:細く裂いて糸を作ること 【オボケ】 手うみした糸を入れる道具 【イトグルマ】 糸をよる道具 【コバジョウギ】 絣の模様を作る道具 【イザリバタ】 機を織る道具

7.小千谷縮と見本帳

【小千谷縮 国指定重要無形文化財(技術)】 反物、着物。重要無形文化財の指定要件である製作技術で作られています。 小千谷縮の重要無形文化財指定要件 ・すべて苧麻を手うみした糸を使用すること。 ・絣模様をつける場合は、手くびりによること。 ・いざり機で織ること。 ・しぼとりをする場合は、湯もみ、足ぶみによること。 ・さらしは雪ざらしによること。 【小千谷縮見本帳 市指定文化財】 江戸時代(天保年間)の小千谷縮の見本帳。

小千谷縮の製作技術継承者

― 宿命的ではないけれど、本製を残していかなくてはいけない ―

現代の小千谷縮販売者

― 夏が来ると「着心地」で着たくなる ―