3.利他~知らない誰かのために雪を踏む~【オンライン常設展2024】

りたしらないだれかのためにゆきをふむおんらいんじょうせつてん2024小千谷の人々の特徴で挙げられるのが利他の精神です。 稼ぎを何年も蓄え、有事に遠方の人々にでさえ施す佐藤佐平治。まちの安全を守るために、財産と知恵を出し合う対話を繰り返した佐藤半左エ門。近代化する日本のあるべき像を見据え、いち早く「学校」の設立を訴え・動き・私財を惜しまず投じた山本比呂伎。これはなにも特別な話ではありません。 小千谷縮の製作において、力を尽くし次の工程の職人へ繋ぐ人々。大切な家族や友達を守るために降り注ぐ銃弾の中、力の限り戦った人々。自分の家の雪をどかしたら、隣の家までどかす、当たり前でないことを日常的に行う人々。利他の精神は偉人の物語の中だけでなく、実は我々の遺伝子の中に感じることができます。 ここでは近世~現代における人々や偉人の痕跡から、小千谷の利他の気持ちにあふれた市民性の根源をたどり、これからも「知らない誰かのために雪を踏み、すぐ消えてしまうかもしれない道をつくる」ことの大切さや小千谷らしさを継承していきましょう。

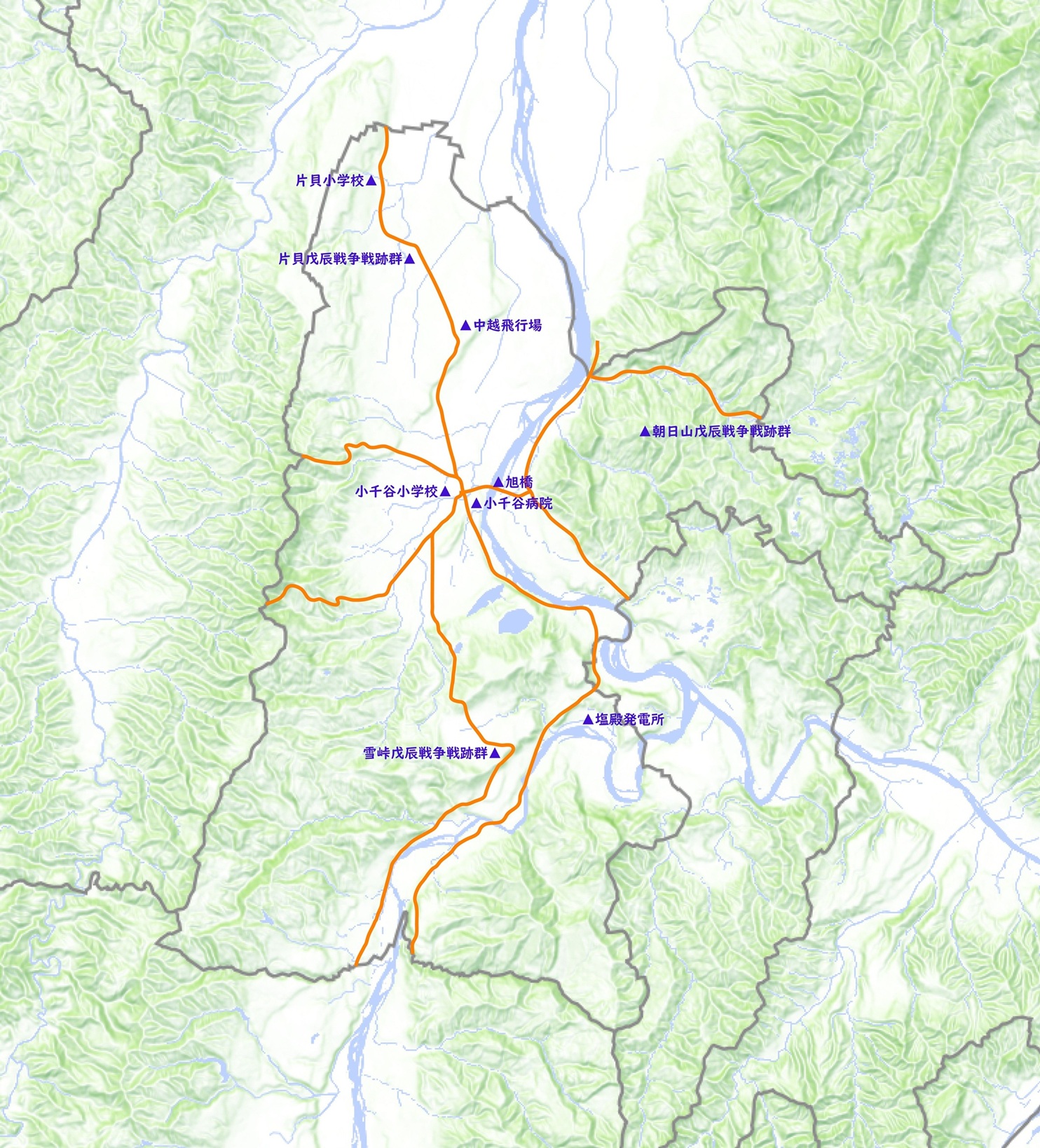

近代以降整備された街道と近代化の遺産

防災と復興のために

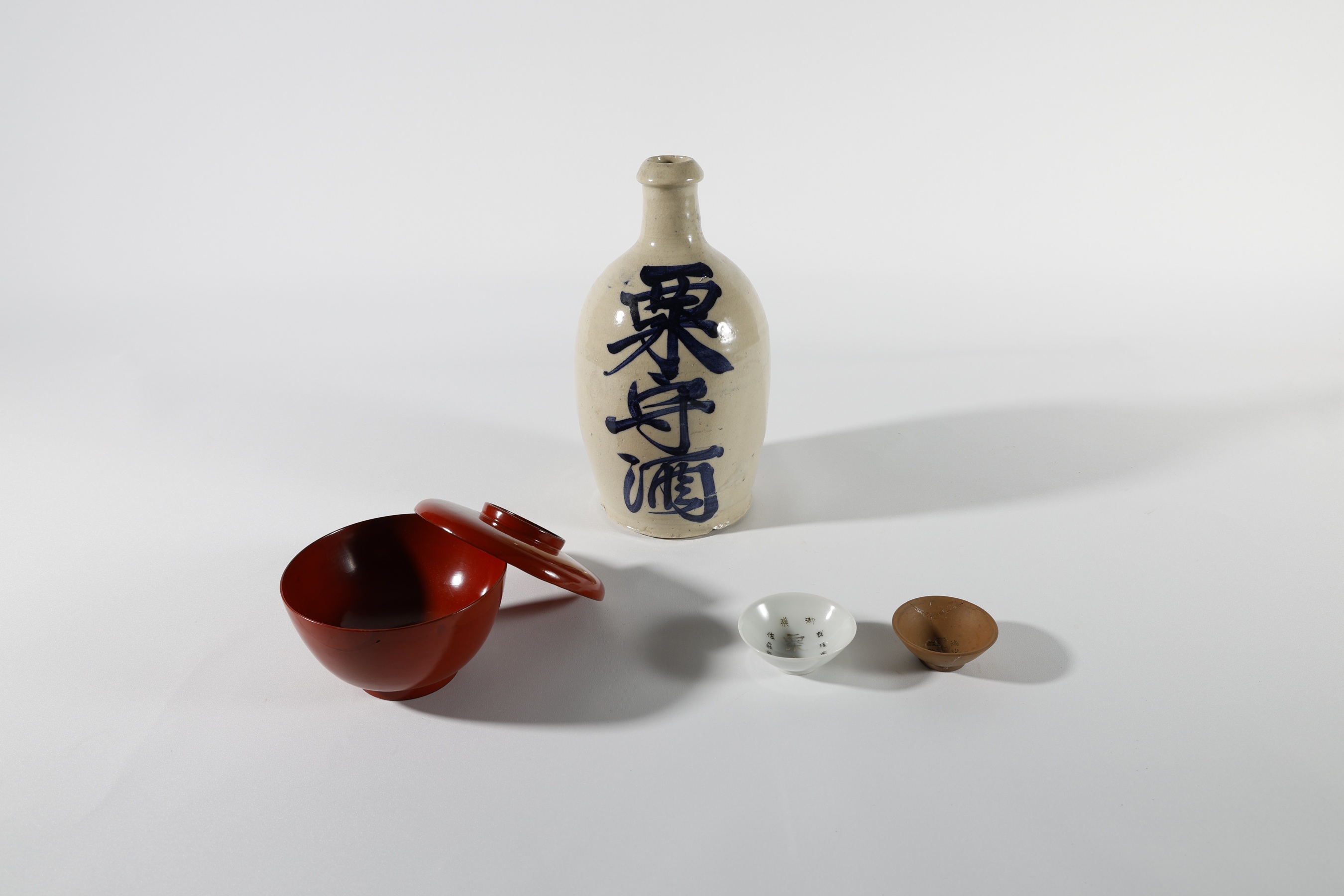

佐藤佐平治は片貝を代表する慈善家として知られています。 江戸時代を通じて、大地主として片貝でも指折りの土地を所有し、多くの米を生産していました。一方で醸造業としての生業も行っていました。「粟守酒」という薬酒を生産しており、日本全国に出荷され珍重されていたことが記録されています。 こうして片貝でも一番と言っても良いほどの財産をもつ佐藤佐平治ですが、彼がただの豪農であればそれほど歴史に名前は残さなかったことでしょう。 佐藤佐平治の最も功績として讃えられることが、「利他の精神」です。 佐藤佐平治は、財を自分や家のために使うのでなく、有事に備え蓄えていました。佐藤家の敷地の中には米や酒を保管するたくさんの蔵があったことが絵図などに残っています。このうちいくつかの蔵は、災害に備えて蓄えるためのものでした。 佐藤佐平治の逸話で最も有名なのが、天明・天保の飢饉の時でした。日本中で大規模な食糧不足なった時、彼は備蓄用の蔵を開放し、救える人すべてを救おうと努めました。遠く秋山郷から救いを求める列ができたほどでした。そして一日も早く人々が普段の生活に戻れるように、復興できるように、自らの財をすべて出し尽くしました。出し尽くしても足りない時は、借金してまで施しを行っていました。こうして、佐藤佐平治は平時より慈善家として当時としても知られるようになりました。 一方、豪農でありながら、普段から質素に暮らすことを信条としていた家でした。佐藤家の使用していた食器をよくみると、当時豪農と言われた比較してもとても質素なものを使っていたことがわかります。さらに注目したいものが、その質素な器を丁寧に直して使っていることです。当時の生活様式からしてもすぐ廃棄してしまうほどの破損でも漆でしっかり繋ぎ、ものを可能な限り大切にしようとする心が伝わってきます。こうして、自分たちは質素に生活しながら、有事にはその蓄えを出し尽くすという慈善家としての大きな側面を資料から見ることができます。 今でも片貝に伝わる「忍」の一文字には、佐藤佐平治からの我々が忘れているかもしれない大切な哲学を感じることができます。

8. 佐藤佐平治

【粟守酒の徳利、猪口】 江戸時代~近代に佐藤佐平治の家業として製作された薬酒にまつわる道具 【漆器椀】 江戸時代に佐藤佐平治の家で使われたお椀で、丁寧に直されている。

佐藤佐平治の子孫たち

― 佐平治についての関心はずーっとなかった ―

防衛と反戦のために

小千谷は中世の頃から多くの戦に巻き込まれてきました。それでも限られた山中や、谷合などでの小さな戦にとどまっていました。それくらい守りやすく作られたまち・地形であったといえます。 そんな小千谷において、実はまち全部を焼かれてしまうかもしれない大きな戦の恐怖が約150年前にありました。それが戊辰戦争です。戊辰戦争、特に北越戦争と呼ばれる新潟県域における戦闘においては関わるほとんどのまちが戦禍に巻き込まれました。見附の今町、長岡城下町、魚沼の小出島、小千谷周辺の大きな町はすべて焼き尽くす大きな戦でした。そんな戦災の不穏な空気が渦巻く中、旧幕府軍の本拠地、会津若松を目指して突き進む新政府軍がついに小千谷にやってきます。小千谷の人々は、『どちらに見方をするか』という大きな選択を迫られることになります。この大きな選択において奔走したのが佐藤半左エ門です。戊辰戦争においてはその選択の如何に関わらず、まちが大きく傷つくことを学んでいた佐藤半左エ門は、他の地域ではどこも出来なかった大きな決断を考案しました。それが『どちらの軍にも協力する』というものでした。この決断に重要なものは、「財産」でした。これは、まち全体が協力しなければならないほど莫大な資金と労力が必要なものとなります。一人二人の力ではなく、文字通り総参加で当たらなければなりません。そこで佐藤半左エ門は合議の場を開き、まちを燃やさない意義や苦労を説き、一人一人を説得することで、まち全体の協力を得ることができました。こうして、旧幕府軍・新政府軍滞在にあたり、その軍資金や滞在時の世話を行うことで、反戦を貫き通し、まちを守りきりました。 佐藤半左エ門という先見性のある偉人ももちろん大切ですが、それに応じ協力した小千谷の当時の人々すべての力があったからこそ成しえた出来事であることを忘れてはなりません。また、この背景に小千谷縮の製作・販売による大きな利益や、交易により戦争の情報を事前に知ることができたため備える力があったことも大切なことです。 小千谷の人々の決断のおかげで、まちは戦火にあうことなく、反戦を貫くことができました。しかし小千谷は、武士がこの地で生活して以来の守りやすい地形であり、長岡藩河井継之助は、この地形を活かし新政府軍を撃退するために榎峠・朝日山山麓にて大きな防衛線を築き10日間に及ぶ局地戦を展開しました。 結果から見れば、この朝日山の戦いにおいては、新政府軍の敗戦となり、薩摩藩には現在でも「難儀は越後」とことわざが残るほど苦い思いをすることとなったことからも、小千谷の地というものがいかに守りに適しているか、その戦争遺跡の遺物からもうかがうことができます。

9. 戊辰戦争

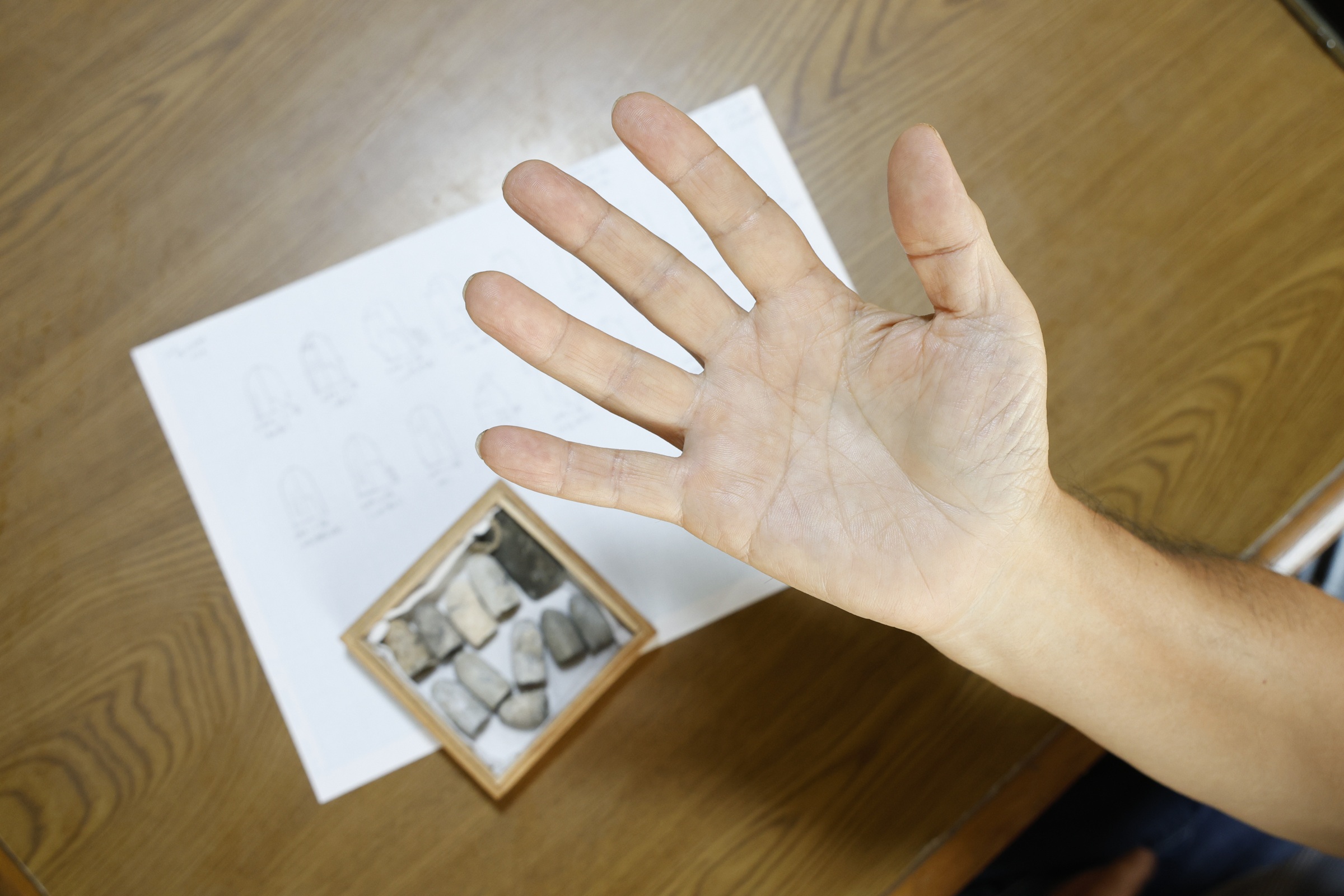

【銃弾】 朝日山古戦場太平キ陣地出土 【砲弾】 四斤山砲 三仏生地内出土 【砲弾】 臼砲 三仏生地内出土 【官軍薩州戦死名録】 戊辰戦争における薩摩の戦死名簿。 帳面には、戦死日、場所、名前、所属、年齢とともに戒名が書かれています。

佐藤半左衛門の子孫

― 半左エ門は小千谷の「父」―

うらがらグリーンチーム

― 朝日山は宝の山 ―

教育と社会のために

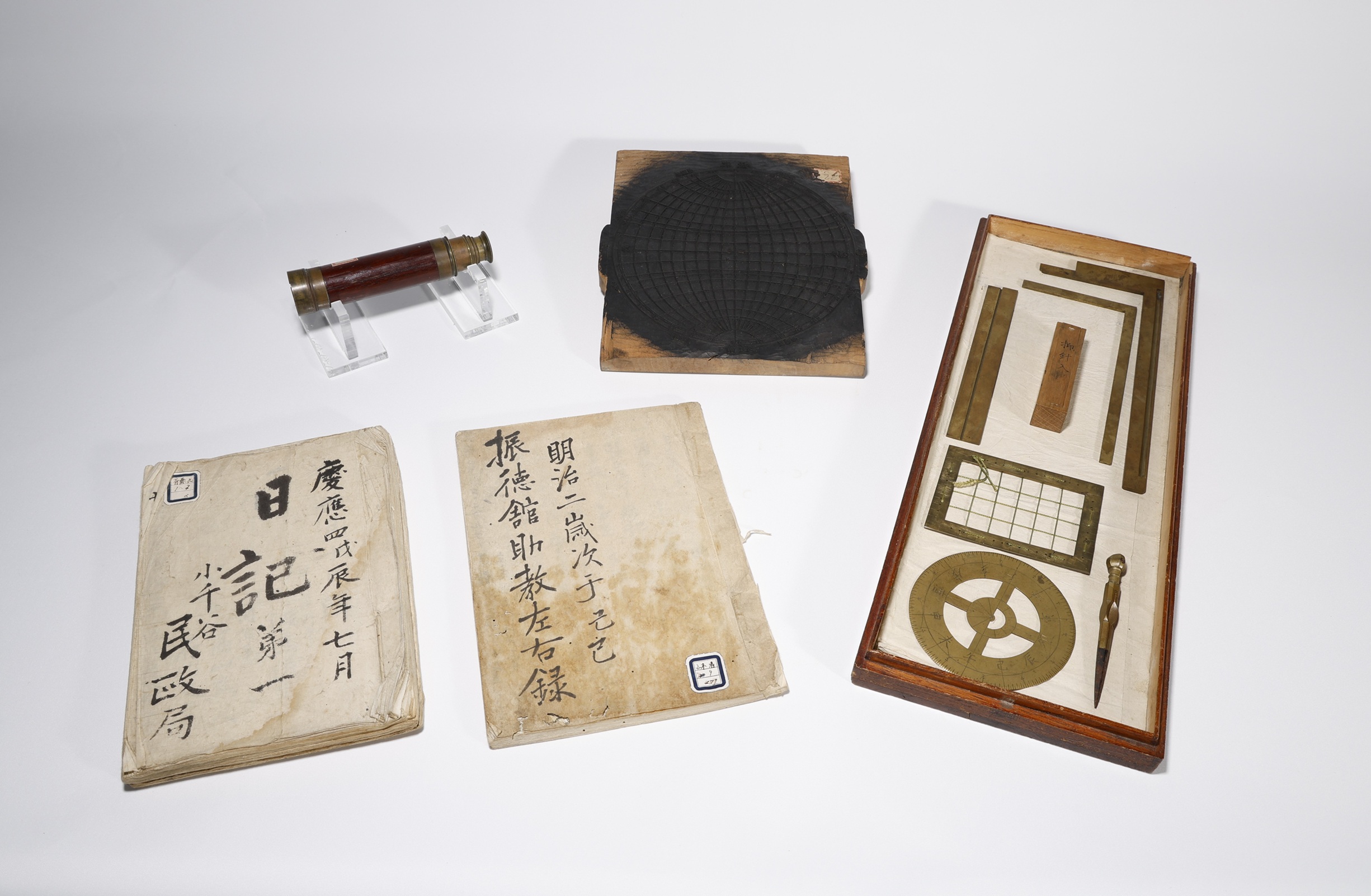

戊辰戦争の戦禍に巻き込まれなかった小千谷。それは明治という時代の最大の変革、「近代化」という一種の競争ともいえる社会現象において、とても意義のあることでした。まちが戦火にさらされなかったからこそ、まちの産業やインフラ、労働力が継続的に利用することができ、一歩先に進むことができるのです。それは教育においても同じことが言えます。 山本比呂伎は小千谷小学校の前身である振徳館を創設したことで知られています。山本比呂伎は周辺地域で難民として小千谷に受け入れられた子供のために、さらに近代化にあたり国力の根底となる教育を行うための施設すなわち「学校」の必要性を考えていました。当時学校を建てることは容易ではありませんでした。国・県からの許可を得る、土地・建物を用意する、そして何より運営するための多額の資金が必要でした。 山本比呂伎は、このすべてを一人の力で捻出しました。役所に何度も建白書を書き、そして足を運び、自分の土地を活用し、懇意の寺社を使わせてもらい、何より家業で稼いだ資金を学校建設・運営に充てました。こうして出来上がった学校は、日本で初めて公民連携にて建てられた小学校として今でも未来を切り拓く人材の育成を行っています。 もう一人教育のために奔走した偉人がいます。幕末から明治初期にかけて「世界が何からできているか」その真理にせまった、科学者広川晴軒です。彼は家業として質屋を営んでいましたが、和算や西洋科学にふれてから学問に没頭するようになりました。自分一人で地図を書き、天体を観測し、この世界の模型を造り、この世界が何の「ものや力」でできているか本を書きました。しかし彼の行ったことは、当時の人々にとってはあまりに早すぎたのかもしれません。そのほとんどの業績は理解されることないまま、死後50年の後ようやくそれがノーベル賞に値する研究であることがわかりました。彼は世界の研究の一方で、国防や社会の仕組みについても学習に励んでおり、その成果をまちづくりに活かそうと、70歳を過ぎてなお、役人に志願しています。しかしこの時は「少しボケた老人」として扱われ、彼の世界に誇る知識が還元されることはありませんでした。 このように、近代化の流れの中、自分という小さな存在でも、力を出し尽くすことで、社会に貢献しようとした人々がいたことにより、我々の現在の社会があることに感謝は尽きません。それは例え、記録はおろか、記憶にさえ残っていない、「知らない誰かのために、雪道を踏みしめて作った『ある時の誰か』」も含めて。

10. 廣川晴軒と山本比呂伎

小千谷幼稚園理事長(慈眼寺元住職)

― 受けた恩義は返すべきだと強く感じている ―

木喰上人作三十三観音他二像より如意輪観世音菩薩

県指定文化財 色や文字は木喰上人の手によるもの。 昔は、子どもたちが相撲をしたり、おんぶしたりと一緒に遊んでいたそうです。

小栗山観音堂の管理人

― なごみというか、みんなの仏様 ―

12.錦鯉の絵型帳と木牛

これから小千谷のまちを共につくる

まちをつくるとは何でしょう。 小千谷のまちは、1638年、何もない野原に、文字通りゼロから99棟分の区画と、とにかく広い道だけ大胆に作り、その後時間をかけて一生懸命話し合い、稼ぎ丁寧につくられました。この区画、大胆とは言え少し無謀すぎるように感じるかもしれません。しかしこの時作ったまちは現在もなお機能しているので、決してそんなことはありません。 ここで大切なことは、現代に通用する夢のような近未来的な都市計画を江戸時代初期に考え、そのまちを小千谷縮の製作・販売という手法を用いて、本当ににぎわいのあるまちに、自分たちの手と対話で実現していったという歴史です。 今我々の前にこの区画があったら、どんなまちにしてみたいですか。